Con questo post si vuole fornire uno sguardo d’insieme sul sistema di fortificazioni costruite dagli austriaci a difesa delle Giudicarie. Come si vedrà, questi forti, ad eccezione del Cariola e delle difese di Peschiera, non ebbero alcun ruolo particolare nel corso della Grande Guerra, in quanto considerati già da tempo obsoleti rispetto ai progressi che in quegli anni stava vivendo il settore delle armi. Tuttavia, visto l’impatto che hanno ancora oggi sul paesaggio e l’errata percezione fra la gente comune che li ritiene coevi alla Grande Guerra, sembra importante dedicare loro un po’ di spazio.

Nonostante distasse circa una ventina di chilometri dal confine di Stato, la zona di Lardaro presentava delle caratteristiche geografiche ineguagliabili per la difesa del Trentino: innanzitutto in quel punto la valle si restringe sensibilmente, creando, di fatto, un imbuto. Inoltre, da quella posizione si può dominare tutta la Valle del Chiese, fino al Lago d’Idro.

Fu per questo che, in seguito alla perdita della Lombardia a causa alla Seconda Guerra d’Indipendenza, gli architetti militari furono portati a pensare ad un sistema di fortificazioni che impedisse incursioni pericolose da parte dell’Italia[1]. Vennero così progettati e costruiti fra il 1860 e il 1866 tre forti: Larino, Danzolino e Reveglér. Essi erano i cosiddetti forti di “prima generazione”, cioè fortificazioni dotate di spesse corazzature frontali in pietra in modo da non subire danni in seguito ad un attacco da parte di artiglieria che usasse proiettili sferici. La loro funzione principale era quella di bloccare un’eventuale invasione per una ventina di giorni, così da dare il tempo all’Impero di organizzare le truppe di difesa. Questi tre forti furono tutti progettati dal capitano Oskar Meiss von Taufen.

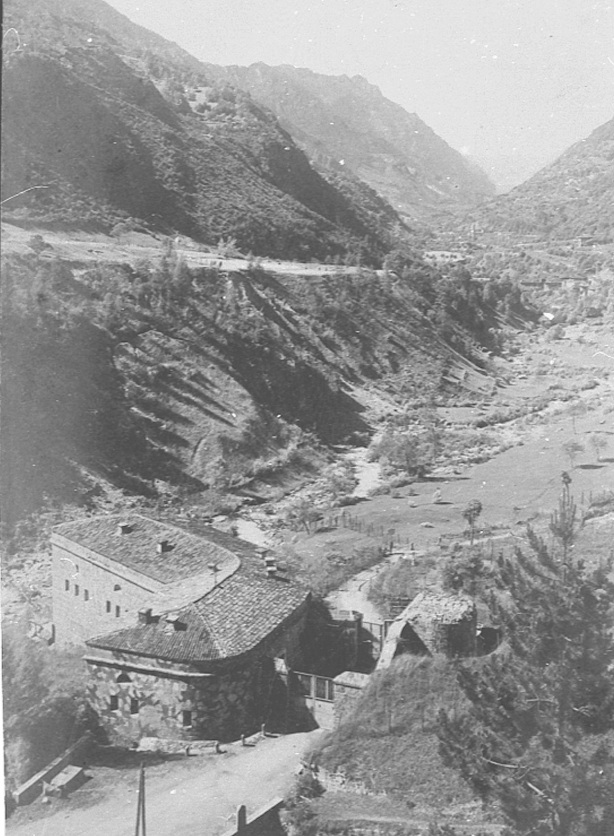

Il primo ad essere realizzato (in un solo anno) fu quello di Larino, costruito ad un’altitudine di 700 m su uno sperone roccioso a circa mezzo chilometro dall’abitato di Lardaro, appena sopra il bivio che sale a Daone. Fu uno dei primi del Trentino e la sua architettura risente ancora dei modelli di fine Settecento. Poteva resistere ad attacchi frontali e la sua copertura era realizzata da un alto strato di terra così da attutire l’impatto dei proietti sferici che erano molto poco precisi. In pieno regime questo forte poteva ospitare circa 12 cannoni di vario tipo assieme a una guarnigione di 125 soldati i quali vivevano, in tempo di pace, nelle tre caserme realizzate a fianco del forte, in posizione più protetta.

Contemporaneamente fu eretto un altro forte poco più sotto, alla confluenza del Rio Adanà con il Rio Maràc e al Torrente Reveglér. Da quest’ultimo prese anche il nome. La caratteristica di questa struttura a due piani era quella di essere una vera e propria tagliata stradale: dotato di portoni in ferro, in caso di pericolo venivano chiusi sbarrando completamente il transito. Poteva accogliere dai 12 ai 25 uomini e il suo armamento era piuttosto scarso: poteva contare, infatti, su tre cannoni, coadiuvati dalle postazioni per i fucilieri.

Completava la terna il forte Danzolino, realizzato sulla sinistra orografica della valle a 800 metri di altitudine, in posizione opposta rispetto a Larino. Rispetto a quest’ultimo era meno esteso e poteva contare, quindi, “solo” su quattro cannoni.

La disposizione di questi fortilizi era tale da esser definita “a tenaglia”, cioè capace di stringere il nemico in mezzo al fuoco incrociato delle tre postazioni. Il sistema, quando partirono i lavori, era molto efficace e all’avanguardia, se non che, in quel periodo vi fu un forte balzo avanti tecnologico nel settore delle armi. Apparvero, infatti, nuovi tipi di cannoni sempre più potenti e precisi: furono create le prime bocche da fuoco con canna rigata e proietti ogivali. Queste nuove armi arrivarono in Giudicarie nel 1866 al seguito di Garibaldi. Non spararono sui forti di Lardaro: probabilmente, nonostante fossero ormai inadeguati, rappresentavano ancora un forte deterrente psicologico per le giubbe rosse. Tuttavia all’imbocco della Val di Ledro, in pochi giorni, le truppe italiane ridussero in polvere un forte simile ai tre appena descritti. Si presentò, inoltre, un altro fattore di pericolo, rappresentato dalla possibilità di invasione non solo dal fondovalle, ma anche dalle cime delle montagne.

L’esercito austro-ungarico decise, quindi, di correre ai ripari e, nel 1883, diede il via ai lavori per la realizzazione di forte Corno, eretto sul fianco destro della valle, a 1080 metri di altitudine nel comune di Praso. A differenza degli altri tre forti, questo presentava una pianta irregolare con un fronte a est e uno a sud. In tal modo poteva tenere sotto tiro sia la Valle del Chiese che la Val di Daone. I locali di servizio trovavano posto nella parte più alta e potevano ospitare fino a 160 soldati. La sua dotazione era composta da sei cannoni di vario calibro, ma soprattutto da tre obici in cupola corazzata girevole, vera e propria novità per la valle. Completavano gli strumenti a disposizione due osservatori in cupola. Nonostante le innovazioni, venne presto considerato obsoleto e disarmato. I tre obici in cupola trovarono posto nel vicino sistema difensivo di Peschiera. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu impiegato come postazione per delle batterie di mitragliatrici ma, successivamente, dovette subire anni di totale abbandono.

Per rinforzare ulteriormente questa linea di difesa, nel 1910 partirono i lavori per la costruzione del più potente dei forti: forte Cariola. Fu posizionato sul versante sinistro della valle, più o meno alla stessa altitudine del forte Corno con il quale costituiva una seconda “tenaglia” molto più ampia di quella formata da Larino, Danzolino e Reveglér. Era conosciuto anche come forte Por, dal nome della piccola frazione di Pieve di Bono che sorge appena sotto.

Forte Cariola può essere considerato un forte di quarta generazione: le sue corazzature erano in cemento armato rinforzato da putrelle in acciaio spesse 50 cm. Poteva contare su quattro obici in cupola girevole e mitragliatrici per scontri ravvicinati. Inoltre era dotato di due torri corazzate adibite ad osservatorio, due riflettori, una stazione auto-fotoelettrica e un acquedotto proprio, locali per l’alloggiamento della truppa, cucine, uffici e una vasta scuderia per una cinquantina di animali da soma. Poteva ospitare, inoltre, nelle caserme circostanti, un migliaio di soldati Questo forte fu temutissimo dall’esercito italiano che durante la guerra continuò a bombardarlo incessantemente senza, tuttavia, arrecargli grossi danni: basti pensare che la notte del 2 novembre 1918, a poche ore dalla fine della guerra, per coprire la ritirata verso nord dei primi soldati fu in grado di sparare 40 cannonate su Storo. La sua importanza stava nella sua funzione di collegamento fra le linee della Valle del Chiese e quelle della Val di Ledro.

Per completare il sistema difensivo di questo tratto di fronte, negli anni immediatamente precedenti all’inizio delle ostilità, venne creato un articolato sistema di difesa in località Peschiera, vicino all’ormai obsoleto forte Corno. Vanno citate, in particolare, due opere ipogee particolarmente importanti che hanno le caratteristiche dei forti di quinta generazione, interamente scavati nella roccia e in grado di resistere a qualsiasi cannonata. Il forte ipogeo inferiore di Peschiera si sviluppa per 350 metri ed era dotato di quattro cannoniere e numerose feritoie per fucilieri. L’ingresso principale presentava sul lato esterno una tettoia, sotto la quale trovava spazio una cucina da campo. Entrando nella galleria, invece, si doveva subito salire una gradinata che portava alle cannoniere, ma anche a due ambienti che probabilmente fungevano da ricoveri per la guarnigione e ad un osservatorio. Tornando all’ingresso, da lì partivano delle trincee che conducevano o all’entrata secondaria, oppure al crinale del Dosso dei Morti, ma anche al forte ipogeo superiore. Quest’ultimo aveva uno sviluppo di 240 metri, attraverso i quali si raggiungevano le postazioni che ospitavano gli obici in cupola girevole recuperati da forte Corno.

Fin qui si è parlato della genesi dei forti ma, ai fini della ricerca, è interessante andare a vedere che cosa è effettivamente rimasto di tutte queste strutture.

Va innanzitutto detto che nessuno dei forti subì danni particolarmente gravi durante la Grande Guerra[2]. Il problema sopraggiunse soprattutto nel periodo successivo, dal 1919 fino agli anni ’50. Infatti, la mancanza cronica di materie prime come ferro e acciaio, ma anche più semplicemente di pietre già squadrate necessarie per la ricostruzione, portò i cosiddetti “recuperanti” ad un vero e proprio lavoro di demolizione. È il caso del forte di Reveglér le cui pietre furono utilizzate per ricostruire il convento dei frati di Condino (centrato da una bomba durante la Seconda Guerra Mondiale) mentre le fondazioni furono trovate e asportate durante i lavori di costruzione del cavalcavia che porta agli abitati di Praso e Daone.

Ma la stessa sorte è toccata anche al forte Danzolino e, purtroppo, anche al forte Cariola, vero e proprio gioiello di ingegneria militare: la sua particolare struttura, rinforzata con imponenti putrelle d’acciaio, attirò molte persone che lo fecero letteralmente saltare, lasciando solo dei ruderi.

Restano, però, a testimoniare quel particolare periodo storico due forti molto suggestivi: Larino e Corno.

Il primo domina la Valle del Chiese e, appena oltrepassato Pieve di Bono, si presenta maestoso e imponente attirando subito su di sé l’occhio del passante. Raggiungibile comodamente da una strada pianeggiante che s’innesta sulla statale del Caffaro all’inizio del paese di Lardaro, è stato recentemente oggetto di un completo restauro. Grazie a questi lavori, l’edificio ha recuperato tutto il suo splendore. La massima cura con cui viene conservato permette di osservare ogni suo dettaglio: la copertura in terra, la pianta con sviluppo ad angolo retto, ad eccezione di un lato a settentrione in cui trova posto una piccola piazza d’armi che protegge l’entrata, ma anche le pietre precisamente squadrate dei muri perimetrali, il fossato che corre tutt’intorno e le particolari aperture per i cannoni e per i fucili. Osservandolo bene, si può notare come il gusto estetico non fosse assolutamente assente in questo progetto, a differenza degli anonimi bunker che presero piede in seguito.

Passando al secondo forte rimasto ancora in discrete condizioni, forte Corno, è anch’esso oggetto di lavori di restauro. Tuttavia, sebbene questi debbano ancora essere portati a termine, la sua posizione, più defilata rispetto a forte Larino, lascia strabiliati gli escursionisti che si recano a visitarlo in quanto assomiglia in tutto e per tutto ad un immenso maniero.

Queste due strutture, appena finiranno i lavori, verranno convertite da edifici militari, a edifici culturali. Forte Larino ospiterà, anche grazie alla particolare disposizione degli ambienti interni, un museo interattivo su tutta la storia della Valle del Chiese, mentre forte Corno sarà adibito ad ospitare esposizioni ed eventi di grande portata. Fra le due strutture, inoltre, è stato creato un sentiero che permette un collegamento immediato per i visitatori, facendoli immergere, allo stesso tempo, nel fascino della natura che caratterizza la zona compresa fra i due forti.

Va inoltre evidenziato come siano state recuperate anche le caserme nelle vicinanze di forte Larino, adibendole a strutture ricettive per i turisti, ma non solo: in una trova, infatti, spazio una sala attrezzata per realizzare mostre e convegni, e la sede di un’associazione di rievocazione storica (fig. 14). Mentre nelle altre due è prevista l’apertura di un ristorante e di un Bed & Breakfast.

Un breve cenno va fatto anche a forte Cariola: anche se non è al momento oggetto di lavori di restauro, viste anche le condizioni pessime in cui è stato ridotto dai recuperanti, ciò non toglie che le sue rovine conservino comunque un fascino particolare visto che riescono ancora a trasmettere tutta la grandiosità dell’opera.

Per quanto riguarda, invece, i forti ipogei di Peschiera essi sono visitabili solo se accompagnati da un esperto: i recuperanti e il tempo hanno, infatti, minato la stabilità del calcestruzzo delle volte. Anche qui, però, non è andato perduto il fascino di un’opera che lascia stupiti: le centinaia di metri di galleria, infatti, se rapportate agli strumenti a disposizione nel periodo prebellico, fanno veramente riflettere sulle capacità del genere umano. Al momento, tuttavia, non sono previsti interventi di recupero, eccezion fatta per l’asportazione di un po’ di detriti dalle gallerie per consentirne il passaggio [3].

Prossimamente saranno pubblicate alcune foto per evidenziare lo stato di conservazione dei forti, parte integrante, ormai, dell’ambiente giudicariese.

[1] Va ricordato che misure analoghe furono prese lungo tutto il confine Trentino e, soprattutto attorno alla città di Trento che fu circondata da una vera e propria “cintura” di fortificazioni. Si riteneva, infatti, che difendendo Trento si sarebbe riusciti a proteggere tutta l’asta dell’Adige e il passo del Brennero. Altri mirabili esempi di architettura di difesa si trovavano a Riva del Garda, altro anello fondamentale per impedire l’avanzata di truppe nemiche in tutto il territorio provinciale.

[2] Infatti, ad eccezione del Cariola, gli altri forti furono reimpiegati come magazzini e la loro dotazione di armi fu destinata altrove. Non erano, quindi, obbiettivi su cui si concentrò l’artiglieria italiana.

[3] ISCHIA Marco TAMBURINI Arianna, Sulle orme del tenente Hecht, La linea difensiva austro-ungarica nella grande Guerra dalla cintura dei forti di Lardaro alla vetta del Cadria, s.l., Tipografia Editrice Temi, 2009, pp. 55-76.

TABARELLI Gian Maria, I Forti Austriaci nel Trentino e in Alto Adige, Trento, Temi Editirice, 1990, pp. 107-115.